Ce DVD comprend quatre films : GLOSSOLALIE, vidéo, 26 min, 2005. LE CALCUL DU SUJET, 16 mm couleur, 10 min, 2000. OH OH OH !, 16 mm couleur, 15 min, 2002. LA BELLE ÉTOILE, 16 mm couleur, 14 min, 2004.

Il est accompagné d’un livret de 24 pages comprenant un texte d’Émeric de Lastens, Lier le geste à la parole, un entretien avec Érik Bullot, le script du film Glossolalie et des fiches techniques.

Durée : 65 minutes. Format : PAL. Zone 2. Langue française.

Un DVD édité par Capricci, la revue Vertigo et Circuit court avec le soutien du DICREAM (CNC-DAP), Ministère de la culture et de la communication.

En vente sur simple demande auprès de l’association Circuit Court.

ENTRETIEN

par Émeric de Lastens

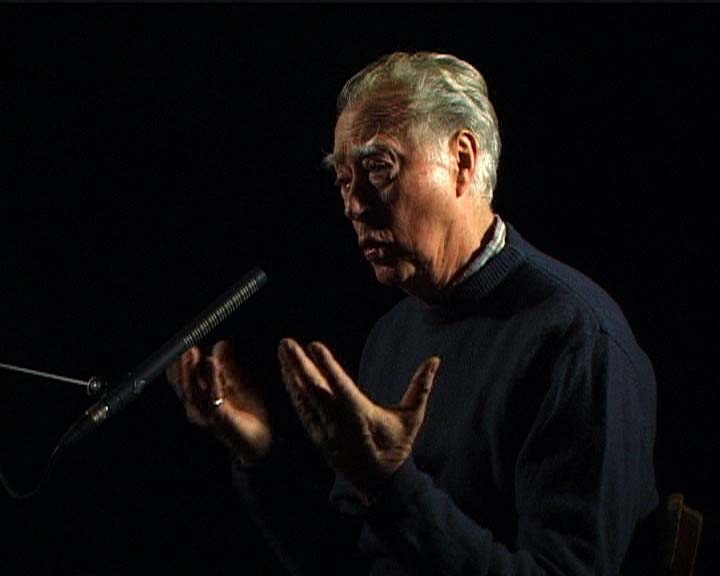

Le rapprochement de ces films, à l’occasion de leur présente édition en DVD, reste pour moi assez mystérieux. Ce sont plutôt des différences manifestes qui s’imposent à première vue, non ? L’un, Glossolalie, est sonore, parlant, voire loquace, il multiplie les langues et les dispositifs de parole : lecture, récitation, entretien, performance, dialogue, chant… Les journaux filmés sont au contraire silencieux, volontiers contemplatifs, ils jouent sur l’ellipse et la lacune. Ces différences se trouvent accusées, tu as raison, par les choix techniques. Glossolalie fut réalisé en vidéo avec l’aide d’étudiants et de techniciens, souvent en studio (le film fut aussi présenté en installation). Les journaux filmés sont tournés en pellicule, avec une caméra mécanique, une Bolex, dans l’intimité du cercle familial (j’occupe d’ailleurs sur ces journaux toutes les fonctions techniques). De fait, je n’aurais pas a priori réuni ces films qui m’apparaissent comme les chapitres séparés d’un ensemble plutôt disparate. Les journaux filmés par exemple relèvent d’une pratique privée et spontanée. Ils échappent au caractère souvent prémédité des autres projets.

En y repensant toutefois, je vois mieux ce qui peut les relier, par défaut dirais-je. Dans les deux cas (mais le lien, encore une fois, n’est pas totalement concerté), il s’agit d’explorer un en deçà et un au-delà du langage. Les journaux filmés se tiennent du côté de l’enfance. Les premières images du Calcul du sujet sont marquées par la face énigmatique du nourrisson, et le sceau du silence ne sera jamais levé. Glossolalie, quant à lui, explore comment l’invention linguistique en roue libre finit par excéder le sens et la communication. Remarque qui pourrait être faite aussi, je crois, pour les autres films-essais. Je pense aux superpositions de langues dans l’Attraction universelle ou aux propositions aporétiques du Singe de la lumière. Âge de l'enfance et du geste d'un côté, art de l'excès de parole de l'autre. La différence des supports me semble en partie liée à cette question. La vidéo est proche de l’écriture. Le clavier sur lequel j’écris est aussi celui avec lequel je monte mes films. La vidéo est un carnet de notes. Une sorte de sténographie qui permet d’instruire des situations de parole. Glossolalie est aussi dans mon esprit un inventaire ironique des postures du langage.

En y repensant toutefois, je vois mieux ce qui peut les relier, par défaut dirais-je. Dans les deux cas (mais le lien, encore une fois, n’est pas totalement concerté), il s’agit d’explorer un en deçà et un au-delà du langage. Les journaux filmés se tiennent du côté de l’enfance. Les premières images du Calcul du sujet sont marquées par la face énigmatique du nourrisson, et le sceau du silence ne sera jamais levé. Glossolalie, quant à lui, explore comment l’invention linguistique en roue libre finit par excéder le sens et la communication. Remarque qui pourrait être faite aussi, je crois, pour les autres films-essais. Je pense aux superpositions de langues dans l’Attraction universelle ou aux propositions aporétiques du Singe de la lumière. Âge de l'enfance et du geste d'un côté, art de l'excès de parole de l'autre. La différence des supports me semble en partie liée à cette question. La vidéo est proche de l’écriture. Le clavier sur lequel j’écris est aussi celui avec lequel je monte mes films. La vidéo est un carnet de notes. Une sorte de sténographie qui permet d’instruire des situations de parole. Glossolalie est aussi dans mon esprit un inventaire ironique des postures du langage. Ce que nous faisons relève de la correspondance privée. Cette situation est générale dans le monde culturel qui nous entoure et particulière en regard d’un médium entré dans une phase critique de son histoire. Le cinéma est en perte de vitesse. Un certain nombre d’œuvres sont désormais destinées à des publics restreints, des chapelles, des cénacles, des clubs. J’essaie de réfléchir la diffusion privée des œuvres, leur écho discret par le recours à une forme hermétique, supposant un chiffre, une table de correspondances. Ce terme renvoie au caractère difficile, abscons d’une œuvre, mais aussi à la tradition hermétique qui suppose un savoir, une connaissance, une pédagogie (je m’en suis directement inspiré dans un film de tonalité rosicrucienne, les Noces chymiques). La question du cryptage est d’ailleurs d'une grande actualité avec la diffusion de messages confidentiels sur le réseau. On réfléchit sur les avatars d’une langue morte, le cinéma, langue-Lumière dont nous sommes à des années. C'est la raison pour laquelle j'insiste beaucoup sur l'adresse. Le film est destiné à un spectateur singulier. Un seul spectateur qui s’applique à déchiffrer les énigmes.

En rapprochant le cinéma de la machine à écrire ou à chiffrer, Glossolalie semble suggérer que le mythe de l’espéranto visuel, qui était comme la promesse du cinéma, était à comprendre en un sens paradoxal : le cinéma comme montage des langues, par la mise en rapport problématique du visible et du lisible, des corps et des paroles. Qu’en penses-tu ? Et peux-tu répondre (pas par une langue imaginaire) à ces questions que tu poses à Michael Snow : « La communication est-elle un jeu ? », « Que pensez-vous du langage mimétique ? », « Sommes nous perdus dans la tour de Babel ? » ?

L’impression produite par les journaux filmés est bien celle d’un hors temps. Je m’en suis aperçu peu à peu. Les films sont strictement chronologiques, pourtant. Je procède d’abord à un bout à bout des bobines de trente mètres, tournées au gré des déplacements et des voyages, puis je monte en prélevant des plans, en raccourcissant. Méthode soustractive. J’intercale parfois du noir pour marquer le temps, mais ce n’est pas systématique. Chaque plan a donc été filmé avant le suivant. Le film obéit à une progression lacunaire. En revanche, le retour des saisons, la répétition des lieux et des situations créent un sentiment de déjà-vu. Je crois que là aussi les films se tiennent à l’interface de la première fois (marcher, se tenir debout, sauter, traverser une vague, dessiner, regarder la caméra…) et du déjà-vu (les situations sont des clichés, des cartes postales). Faux paradoxe sans doute, l’expérience de la première fois n’est-elle pas marquée, toujours, par un sentiment de déjà-vu ?

La figure de Félix, arpentant le monde extérieur, m’évoque celle de l’enfant dans les films de Brakhage, qui incarnait précisément pour lui une perception du monde native, non tributaire du langage, des signes et du sens, ce qui était explicitement son programme esthétique. En le filmant, n’est-ce pas le mystérieux passage de cette perception phénoménale à notre perception linguistique (apprendre à déchiffrer les signes) que tu cherches à figurer ?

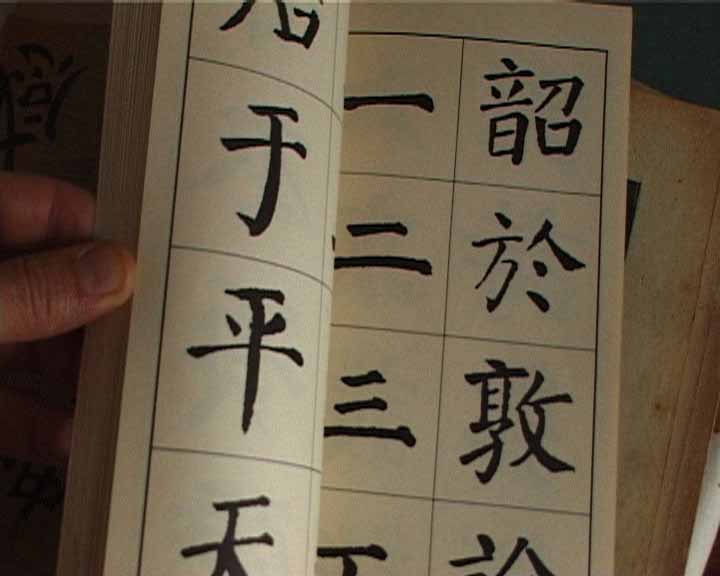

L’émotion ressentie face aux films de Brakhage est toujours intacte, et un film comme Window Water Baby Moving reste pour moi un éblouissement. Si j’admire le cinéaste, je reste moins convaincu par son discours. L’idée notamment d’explorer une perception visuelle antérieure à l’acquisition du langage. Je n’y crois pas beaucoup. Tu as raison, c’est bien la possibilité de déchiffrer les signes qui m’attire, le passage du signe à l’écriture, aussi bien dans les dessins de Félix sur son cahier que dans le jeu des ombres et des lumières. La lumière est une écriture. C’est la définition stricte de la photographie. J’ai d’ailleurs toujours été frappé par le caractère très littéraire, savant des premiers photographes : Lewis Carroll écrit des traités de logique et des livres pour enfants, Talbot travaille au déchiffrement des hiéroglyphes. La découverte de la photographie est liée à une exploration savante des signes.

Ta présence dans le journal comme une ombre alors que tu filmes peut-elle être rapprochée de ton intérêt pour l’ombromanie ? Est-ce aussi une façon discrète de définir le cinéma comme une écriture d’ombres où la caméra jouerait le rôle de la main ?

Ta présence dans le journal comme une ombre alors que tu filmes peut-elle être rapprochée de ton intérêt pour l’ombromanie ? Est-ce aussi une façon discrète de définir le cinéma comme une écriture d’ombres où la caméra jouerait le rôle de la main ? À travers ma silhouette qui apparaît parfois, c’est aussi la question de la signature qui se pose. Qui filme ? J’aime que les conditions du filmage soient manifestes. Il n’y a pas de naturel. Félix regarde la caméra, les jeux sont faits pour la caméra. C’est un petit théâtre familial. Mon ombre participe de ce jeu. Je souhaite inscrire ma présence dans le film comme une instance fugace.