Je propose une algèbre fulgurante. La foudre est un phénomène électrique qui suppose le passage instantané d’un courant entre deux termes dont il est la somme sinon le produit. Somme ou produit ? C’est en ces termes qu’Eisenstein résume, dans son article célèbre “ Hors-cadre ” consacré à l’idéogramme japonais, la querelle qui l’opposa à Poudovkine. Le montage ne doit pas se contenter d’enchaîner les plans à la manière de briquettes, écrit-il ; il doit les transformer grâce au procès d’un conflit dialectique. “ Je lui opposais mon point de vue : le montage en tant que collision. Le point d’impact où du choc des deux données surgit la pensée. (1) ” Ce propos naît sous la plume d’Eisenstein à l’évocation du principe de montage qu’il devine et analyse dans l’écriture japonaise. “ Car l’accouplement… disons plutôt la combinaison de deux hiéroglyphes du genre le plus simple ne doit pas être perçue comme leur somme, mais comme leur produit, c’est-à-dire comme une grandeur d’une autre dimension, d’un ordre différent ; si chacun d’eux, séparément, correspond à un objet, à un fait, leur réunion se transforme en un concept correspondant. (2) ” Ce jeu dialectique de collision entre les plans, Eisenstein le compare souvent au modèle explosif dont la foudre représente la métaphore ultime et paradoxale. Si elle obéit en effet à une tension première, créatrice d’énergie, sa déflagration est d’une telle violence qu’elle déjoue toute figuration. Comment filmer la foudre ? Celle-ci peut-elle offrir au cinéma un mode poétique d’actualisation des images ? Tel est le motif singulier qui inspire notre algèbre.

J’ai choisi pour poser mon équation, A + B, deux films qui offrent, chacun à leur manière, une possible figuration de la foudre. Eaux d’artifice de Kenneth Anger libère, grâce aux procédés mêmes du cinéma, une foudre d’artifice selon un jeu métaphorique de déplacement et de transport. Fire of Waters de Stan Brakhage, en exposant le film à la trace lumineuse de la foudre et à sa brûlure, inquiète le voile matériel du ruban de pellicule et, ce faisant, les données de notre perception. Je tenterai ensuite, A(nger) + B(rakhage), d’analyser ce que la somme de ces deux méthodes peut illustrer de manière plus générale sur la figuration au cinéma.

AEaux d’artifice, Kenneth Anger, 1953.

Tourné dans les jardins de la Villa d’Este à Tivoli, près de Rome, ce film accompagne la promenade nocturne d’un modèle à l’identité imprécise (Carmillo/Carmilla Salvatorelli selon Anger (3)), costumé d’une lourde robe blanche rococo, coiffé de longues plumes scintillantes à la clarté lunaire, au milieu des fontaines, des vasques et des rampes du jardin. Sa déambulation devient plus énigmatique comme l’eau ne cesse de sourdre et de jaillir de cascades en cascades. Allée des cent fontaines, masques rieurs, grottes baroques confèrent à sa course une allure mystérieuse, peu ou prou initiatique, renforcée par la teinte bleutée du film tourné en nuit américaine à en juger par les ombres noires sur les escaliers (4). La matière de l’eau, décomposée parfois par un discret ralenti, ne cesse d’offrir de constantes métamorphoses : une courte parabole de perles nacrées se transforme en masse molle et plastique comme une méduse dansante, des zébrures blanches strient l’écran à la manière de motifs abstraits. Les jeux d’eau du jardin apparaissent comme autant de jets incandescents qui trouent l’obscurité profonde de la nuit et évoquent, à s’y méprendre, les bouquets d’un feu d’artifice — ce que le jeu de mot du titre, Eaux d’artifice, écrit en lettres tremblantes sur l’écran, suggérait déjà, en écho au titre du premier film de Kenneth Anger, Fireworks.

La foudre est le sujet d’un double jeu métaphorique : l’eau ressemble au feu, le feu d’artifice est une foudre. Le premier déplacement tient au traitement plastique de l’image et à sa photogénie singulière. L’éclat argenté de l’eau dans la pénombre lunaire, l’ondulation fluide des courbes, les formes serpentines produites par le ralenti créent peu à peu une incertitude sur la nature de la matière filmée. Quelle est la qualité physique désormais de ce bouquet d’eau fulgurante qui défie notre perception ? Rarement au cinéma l’eau aura été soumise à une transformation si paradoxale qu’elle finit par conjuguer deux éléments opposés à la manière d’un oxymore. S’agit-il de créer l’“ eau ignée ” des alchimistes ? L’enjeu figuratif du film correspond-il à l’opération alchimique dite le “ renversement des éléments ” ? On retrouve ici la tradition hermétique qui parcourt l’œuvre entier de Kenneth Anger. Notons que cette transmutation se déroule parmi les conques moussues, les mâchoires de monstres mythiques et les cornes de dieux marins d’un jardin renaissant, construit en 1550 par l’architecte Pirro Ligorio pour le cardinal Hippolyte II d’Este, théâtre d’allégories mythologiques autour du thème de la résurrection. Citons à cet égard la Fontaine de l’Ovato (l’Œuf) qui donne lieu à l’une des plus belles séquences du film. Eaux d’artifice n’illustre pas, certes, les allégories du jardin de manière littérale mais la Villa d’Este offre une aura symbolique qui favorise la transformation magique, sous nos yeux, de l’eau en feu (5).

Le feu d’artifice obtenu est le produit d’un écart. Il est impur, il emporte avec lui sa métamorphose, il conserve la trace d’une conjonction des contraires. Un second déplacement s’opère : ce feu d’artifice agit comme une

foudre. Celle-ci se caractérise par sa violence, son incandescence mais aussi par sa charge et sa décharge. Elle expose et dénude un principe de jouissance. En témoignent dans la langue le lieu commun du

coup de foudre amoureux et la double signification du substantif

décharge : déflagration et orgasme (6). La foudre, aux dires de témoignages plus ou moins fabuleux, déshabille ses victimes. Elle précipite le passage d’un élément à l’autre à la manière de l’œuvre alchimique. Or cette inversion est relative aux genres. Ce que suggère, bien sûr, la silhouette masculine/féminine, énigmatique, travestie, chatoyante, rococo, empennée de plumes blanches, qui descend les rampes et les escaliers et traverse ce double monde en inquiétant, ironiquement, ce théâtre des métamorphoses. Ne peut-on reconnaître dans cette figure le cinéaste lui-même, mage ou démiurge, lors d’une fête costumée, tel que Anaïs Nin a pu le décrire dans son journal en 1953, l’année même d’

Eaux d’artifice : “ Il était habillé en Hécate, déesse de la lune, de la terre et des régions infernales, et de la sorcellerie. On ne voyait qu’un seul œil, très maquillé. Ses ongles noirs, très longs, étaient en plumes noires. Le reste était une imposante silhouette de dentelle, de voiles, de perles et de plumes. (7) ” ? La déesse travestie de dentelle et de plumes est l’agent souverain du film. Et la matière ambiguë, onduleuse et bleutée, eau d’artifice, que le montage propulse en un jeu continu d’incandescences répétées, ouvre à une jouissance sans fin qui n’est pas sans rappeler le montage eisensteinien de la séquence de la centrifugeuse de

la Ligne générale. Dans cette séquence, après le jaillissement onctueux du lait sorti de l’écrémeuse, le cinéaste russe procède par bonds successifs en montant des images de fontaines éruptives et de feux d’artifice colorés. Dans le texte célèbre, “ La Centrifugeuse et le Graal ”, consacré à cette séquence, Eisenstein analyse les règles formelles du pathos. Le saut expressif s’opère grâce aux bonds qualitatifs des plans qui passent du figuratif au non-figuratif, du coloré à l’incolore, du positif au négatif, du dynamique au statique afin de provoquer le sursaut extatique du spectateur. Les plans ne s’additionnent pas (somme) mais se multiplient en s’ouvrant à chaque fois sur une dimension nouvelle (produit). “ Les processus seront conformes à la seule et même formule de l’

ex-tase — la “ sortie hors de soi ”. Et cette formule n’est pas autre chose que le moment (l’instant) où s’accomplit la loi dialectique de la quantité en qualité. (8) ” Les lois formelles du pathétique supposent un jeu polarisé de contraires. Eisenstein donne l’exemple de l’heureuse nouvelle qui produit l’hébétude, inversant la logique de la raison psychologique.

Ce montage propulsif au gré d’une réaction en chaîne caractérise également la construction par paliers et bonds successifs du film de Kenneth Anger. Cinéma d’intensité qui, sur le modèle de la dépense improductive proposée par Bataille, ne cesse de brûler sa “ part maudite ”. La transformation de l’eau en feu ne suppose-t-elle pas un troisième terme ? La foudre en est la métaphore, certes, mais la décharge sexuelle en est l’envers. La chaîne métaphorique des éléments de la séquence d’Eisenstein (lait, eau, feu) ne peut-elle pas s’inverser ? Le montage d’Eaux d’artifice semble obéir en fait à la formule suivante : eau x feu = foutre. Formule qu’autorise l’ombre sulfureuse qui plane sur l’œuvre de Kenneth Anger. En cette même année 1953, le cinéaste entreprend une adaptation des Chants de Maldoror, restée inachevée, et, au printemps 1960, selon le journal d’Anaïs Nin, un film sur la vie du marquis de Sade.

La foudre de ce film est le sujet d’une métaphorisation plastique et formelle. Foudre littéraire en un sens, extrêmement ralentie, en purs jaillissements chromatiques, dans un jardin peuplé d’orages électriques. Le cinéma d’Anger suppose un art magique de la transformation, proche des codes expressifs du cinéma muet (le film est accompagné de la musique d’Antonio Vivaldi), usant des trucages et des procédés (pellicule infrarouge, virage bleutée de la copie, nuit américaine, montage propulsif, ralenti…) ; il synthétise une postérité croisée, très singulière, de Méliès et d’Eisenstein. La foudre jaillissante et sans cesse renaissante est l’objet d’un calcul.

Eaux d’artifice = foudre x métaphore

Mais à quelle temporalité s’ouvre-t-elle ? Elle semble illustrer à dessein le thème de la résurrection qui ouvre le jardin de la Villa d’Este à un possible retour du temps.

B

Fire of Waters, Stan Brakhage, 1965.

Comment décrire ce film énigmatique ? Voilà un film qui, d’emblée, déjoue les règles de la description (9). L’image est sombre, obscure, le film est silencieux. À plusieurs reprises, l’écran est troué d’un bref éclair. Un photogramme blanc, violemment surexposé, est suivi parfois d’un second photogramme plus gris, estompé. On peut distinguer, dans la rémanence qui succède à l’image très blanche, une maison, des poteaux électriques, un ciel d’orage. Brakhage filme la foudre. Non pas métaphoriquement à la manière de Kenneth Anger, mais littéralement. Il recueille la trace de l’éclair qui brûle le rectangle de pellicule. Exposer un film à la foudre. Tel est le principe de

Fire of Waters. Le moteur de la caméra continue de tourner mais c’est la Nature qui s’imprime directement sur le support. La pellicule est frappée par intermittences d’une foudre imprévisible. On pense aux

Célestographies de Strindberg, plaques photographiques exposées directement sous le ciel, faisant fi de l’optique (10). En un sens, la foudre est le projecteur qui éclaire la caméra. Sans relever totalement de la tradition du “ film direct ” (puisque la caméra est encore présente), comme Brakhage lui-même a pu en faire l’expérience deux ans auparavant dans

Mothlight où des fleurs et des ailes de papillons sont collées sur le ruban de pellicule,

Fire of Waters inquiète et malmène le dispositif du cinéma. La foudre dénude le matériau, pour employer la terminologie des Formalistes russes. Brakhage est hanté par le projet d’un cinéma sans outil : “ […] comme tous les travaux que je réalise en ce moment, ils doivent être considérés comme des morceaux de celluloïd qui peuvent être tenus à la main, présentés face à la lumière, qui peut illuminer toutes leurs formes multicolores. (11) ”

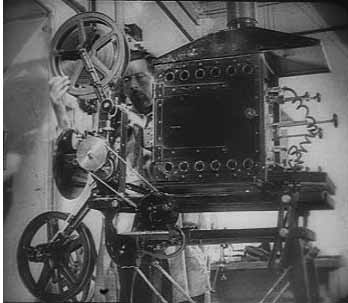

Discret, impressionnant un seul photogramme qu’il surexpose violemment, l’éclair dévoile le support du film, il révèle sa réalité photogrammatique. “ Cette machine est en train de te broyer l’existence, ses orages électriques ne sont constitués que de photogrammes complètement blancs qui sont intercalés entre les images enregistrées ” écrit Brakhage à propos de l’expérience du spectateur de cinéma en général (12). La foudre, en se confondant avec le photogramme, divulgue la réalité structurelle ordinairement oubliée sinon refoulée par le spectateur, elle accomplit en ce sens une performance salutaire. Car ce dévoilement n’intéresse Stan Brakhage, faut-il le rappeler, qu’à la mesure d’une aventure perceptive dont le cinéma réalise la visée. L’idéal esthétique du cinéaste (inscrire l’intensité de la vision avant l’irruption du verbe, conserver et multiplier la vitesse acquise des perceptions) est fidèle à la leçon des poètes américains qui ont influencé son art : Ezra Pound et Charles Olson, notamment. Pour ces deux auteurs, la foudre constitue un paradigme poétique. La poésie est une foudre, c’est-à-dire un capteur et un transmetteur d’énergie. “ On pourrait en arriver à juger que ce qui compte en art, c’est une sorte d’énergie, quelque chose d’assez semblable à l’électricité ou à la radioactivité, une force qui transfuse, soude et unifie ” écrit Pound (13). De son côté, Olson écrit : “ Ainsi le poème lui-même est-il dans l’obligation d’être une construction d’une haute énergie, en tout point une décharge d’énergie. (14) ” En inscrivant la foudre à même le ruban de pellicule, Brakhage accomplit le vœu d’un art au plus près de la sensation, extrême, rapide, immédiat, nerveux, instantané, fulgurant ; ce faisant, et tout en dévoilant, par ce photogramme lumineux, blanc, surexposé, la réalité structurelle du film, il marque celui-ci au fer biblique du feu du ciel. Le film est brûlé désormais, consumé, irradié. La foudre est un œil qui nous regarde et nous éblouit à la manière du Buisson ardent (15).

Aussi rencontrons-nous ici une proposition filmique différente de celle de Kenneth Anger. La foudre, loin d’être l’objet d’un artifice produit par les puissances du cinéma (sa photogénie, son montage, son jeu métaphorique), est un feu qui exhibe et brûle sa propre trace. En un mot : une abstraction. Abstraction des opérations techniques (c’est la foudre elle-même qui expose le film), abstraction du plan réduit au seul photogramme blanc, abstraction de la vision (celle-ci se confond avec l’expérience de l’éblouissement). L’aventure perceptive est sidérante ; elle rejoint la tradition esthétique du sublime — d’où l’intensité d’attente et de surprise mêlées qui se dégage de ce film. Le cinéma n’offre plus la magie d’une foudre à volonté, il est un ruban de nuit que brûle par instants l’incandescence imprévisible du ciel.

Fire of Waters = foudre x abstraction

Et lorsque nous découvrons à la fin du film, dans le petit jour qui succède à l’orage, la maison blanche, les pylônes électriques et les voitures aperçus auparavant dans la seule rémanence des éclairs, pleure la plainte aiguë d’un chien ébloui ou peureux.

A + B

J’ai choisi ces deux films à des fins algébriques. La foudre d’

Eaux d’artifice est l’objet d’un déplacement de nature métaphorique qu’actualisent les puissances magiques du cinéma ; celle de

Fire of Waters est une brûlure abstraite : elle éclaire et éblouit tout à la fois. Si le film d'Anger joue des qualités plastiques et syntaxiques du médium, considérant le sujet du film comme un produit au sens algébrique,

Fire of Waters privilégie l’ontologie photographique du cinéma. Toutefois l’empreinte lumineuse de la foudre sur le ruban de pellicule, en révélant le caractère discret du photogramme et en provoquant notre éblouissement, brise la continuité mimétique attachée à la notion de reproduction et provoque un effet de dissemblance. Par ses vertus poétiques et théoriques, la foudre inquiète la figuration au sein même de chacun de ces deux films, par excès ou par défaut. La vertu de déflagration de l’éclair est leur facteur commun. Notons d’ailleurs l’hommage de Brakhage au cinéma de Kenneth Anger dans le choix du titre :

Fire of Waters offre un raccourci des titres

Fireworks et

Eaux d’artifice (16). La foudre, par sa violence incandescente, dénude le dispositif du cinéma en instituant une puissance de transgression. La caméra se transforme en chambre à foudre. “ Mon goût pour le bruit de mitraillette que produit la caméra en marche (ce son que la plupart des réalisateurs détestent parce qu’il gêne le son direct)… le nom que j’ai donné à notre projecteur : “ Tonnerre ” […], et celui de l’écran, “ Éclair ”, tout cela va si bien avec ma vision d’une séance filmique au cours de laquelle un projecteur mitraille des images sur l’écran pour tuer “ l’ennemi ” qui se présente. (17) ”

Factorisons la somme de ces deux films.

A + B = foudre x (métaphore + abstraction)

Le produit de l’intensité fulgurante par la résistance des opérations conjointes de métaphorisation et d’abstraction définit la tension exercée par ces deux films, leur différence de potentiel. La somme A + B délimite un champ électrique du cinéma. J’ai choisi volontairement deux cinéastes emblématiques du cinéma expérimental. Ne peut-on alors considérer celui-ci, à travers ces deux exemples, comme une foudre qui brûle et soude les catégories du cinéma traditionnel en dénudant les fils, qu’ils soient d’ordre sexuel ou perceptif, de toute figuration ? Objet curieux que cette foudre. Extase ou éblouissement : une foudre sillonne le cinéma en traçant sur l’écran les signes algébriques d’un orage électrique dont nous sommes les spectateurs renversés.

Érik Bullot

Publié dans Cinergon, n°10, « Météorologie ».

1. S. M. Eisenstein, “ Hors cadre ”, trad. L. et J. Schnitzer, in Cahiers du Cinéma, n° 215, sept. 69, p. 25.

2. Ibid., p. 21.

3. Cf. Bill Landis, Anger. The Unauthorized Biography, New York, Harper Collins, 1995, p. 63.

4. Tourné sur pellicule infra-rouge selon Bill Landis.

5. Cf. Emanuela Kretzulesco-Quaranta, les Jardins du songe. Poliphile et la mystique de la Renaissance, Paris, Les Belles-Lettres, 1986, p. 299-312 ; Gérard Desnoyers, la Villa d'Este à Tivoli ou le Songe d'Hippolyte, Paris, Myrobolan, 2002.

6. Cf. Arnau Pons, “ La décharge ”, Antigone, n° 19, “ De la foudre ”, 1994, p. 32-41.

7. Anaïs Nin, Journal 1947-55, trad. M. C. Van der Elst, Paris, Livre de Poche, 1978.

8. S. M. Eisenstein, la Non-indifférente nature I, trad. L. et J. Schnitzer, Paris, UGE 10/18, 1978, p. 423.

9. Je tiens à remercier Jean-Michel Bouhours, responsable de la collection du Cinéma du Musée au Centre Georges Pompidou, qui m’a donné l’occasion de visionner, sur table de montage, les deux films qui font l’objet de cet article.

10. Cf. Clément Chéroux, l’Expérience photographique d’August Strindberg, Arles, Actes Sud, 1994.

11. Stan Brakhage, Métaphores et vision, trad. P. Camus, Paris, Éditions du Centre Pompidou, 1998, p. 45.

12. Ibid., p. 24.

13. Ezra Pound, Au cœur du travail poétique, trad. F. Sauzey, Paris, L’Herne, 1980, p. 55.

14. Charles Olson, “ Le vers projectif ”, 1950, trad. M. Pleynet, in Tel Quel n° 19, 1964, p. 4.

15. Cf. “ Qui voit Dieu meurt ”, P. Adams Sitney, trad. C. Wasjbrot, Trafic n° 17, 1996, p. 120-142.

16. Fire of Waters s’inspire en fait d’une lettre du poète Robert Kelly : “ The truth of the matter is this : that man lives in a fire of waters and will live eternally in the first taste. ”

17. S. Brakhage, Métaphores et vision, op. cit., p. 111.

Chacun de mes films tend à la découverte à tâtons, du bout des doigts, d’une proposition formelle : la rencontre, par exemple, d’un duel d’escrime et d’un feu d’artifice ou la superposition d’une imagerie orientale avec un jardin romain. Expériences pour voir. J’ai le sentiment d’être un géographe attiré en secret par l’exploration. Pour participer d’une économie hors système, privilégier un travail de la forme et partager un même fonds de références, j’ai longtemps pensé que ces films trouvaient leur site naturel dans le cinéma expérimental. Mais ils ne furent pas, à de rares exceptions près, reconnus comme tels. Sans doute présentent-ils au regard d’une tradition expérimentale dure et pure de trop nombreuses irrégularités : unité du plan, affleurement de la fiction, forme parfois proche du documentaire, recours éventuel à des modèles, regards complices vers le cinéma d’auteur. Ce fut en fait avec le champ de l’art contemporain, et plus précisément celui du film d’artiste, que je retrouvai certaines préoccupations communes : confrontations entre la forme documentaire et l’essai filmé, le dispositif et la mise en scène, équilibre fictionnel entre le récit et le tableau, mise en perspective de la projection dans l’installation, etc. Les arts plastiques ont constitué une véritable « terre d’accueil ». Alors, film d’artiste ? Cinéma de poésie, pour reprendre l’expression de Pasolini ? Peut-être, mais dans un dialogue toujours en alerte, vif et passionné, avec l’histoire du cinéma expérimental inquiétée par ses différences.

Chacun de mes films tend à la découverte à tâtons, du bout des doigts, d’une proposition formelle : la rencontre, par exemple, d’un duel d’escrime et d’un feu d’artifice ou la superposition d’une imagerie orientale avec un jardin romain. Expériences pour voir. J’ai le sentiment d’être un géographe attiré en secret par l’exploration. Pour participer d’une économie hors système, privilégier un travail de la forme et partager un même fonds de références, j’ai longtemps pensé que ces films trouvaient leur site naturel dans le cinéma expérimental. Mais ils ne furent pas, à de rares exceptions près, reconnus comme tels. Sans doute présentent-ils au regard d’une tradition expérimentale dure et pure de trop nombreuses irrégularités : unité du plan, affleurement de la fiction, forme parfois proche du documentaire, recours éventuel à des modèles, regards complices vers le cinéma d’auteur. Ce fut en fait avec le champ de l’art contemporain, et plus précisément celui du film d’artiste, que je retrouvai certaines préoccupations communes : confrontations entre la forme documentaire et l’essai filmé, le dispositif et la mise en scène, équilibre fictionnel entre le récit et le tableau, mise en perspective de la projection dans l’installation, etc. Les arts plastiques ont constitué une véritable « terre d’accueil ». Alors, film d’artiste ? Cinéma de poésie, pour reprendre l’expression de Pasolini ? Peut-être, mais dans un dialogue toujours en alerte, vif et passionné, avec l’histoire du cinéma expérimental inquiétée par ses différences. Certaines trajectoires me touchent particulièrement : celle d’Érik Satie enfouissant ses propres lettres dans le coffre de son piano, celle de Joseph Cornell qui conjugue l’esprit d’enfance et le secret (son jardin d’Utopia Parkway m’apparaît comme un atelier de cinéma idéal). J’aime aussi la relation d’un László Moholy-Nagy ou d’un Hans Richter avec le cinéma. À un moment donné, le cinéma permet de poser certaines questions, plus précisément de rebondir (ce seront ensuite la photographie, l’essai ou l’enseignement qui joueront ce rôle). C’est mon souhait le plus vif : rebondir. J’apprécie aussi l’obstination aiguë avec laquelle un cinéaste comme Johan van der Keuken a pu construire son œuvre.

Certaines trajectoires me touchent particulièrement : celle d’Érik Satie enfouissant ses propres lettres dans le coffre de son piano, celle de Joseph Cornell qui conjugue l’esprit d’enfance et le secret (son jardin d’Utopia Parkway m’apparaît comme un atelier de cinéma idéal). J’aime aussi la relation d’un László Moholy-Nagy ou d’un Hans Richter avec le cinéma. À un moment donné, le cinéma permet de poser certaines questions, plus précisément de rebondir (ce seront ensuite la photographie, l’essai ou l’enseignement qui joueront ce rôle). C’est mon souhait le plus vif : rebondir. J’apprécie aussi l’obstination aiguë avec laquelle un cinéaste comme Johan van der Keuken a pu construire son œuvre.

J’ai dû lire, pour écrire — à l’image du copiste que fut Wilfrid. Sa bibliothèque, notamment. J’ai écrit, comme un singe tout fou, mes chapitres au dos des pages des livres de Wilfrid ; les imprimeurs n’y ont pas pris garde, publiant le tout. Je suis friand, comme lecteur, de toute une littérature trouvée, ordinaire, vernaculaire : traités de jardinage, manuels de pêche, d’astronomie, leçons de choses, dictionnaires illustrés, récits de voyage, livres pour enfants mais aussi biographies d’hommes plus ou moins célèbres (magnats du pétrole, marchands d’armes, créateurs d’hôtels, missionnaires protestants, promoteurs de spectacles forains), romans populaires (Leroux, Leblanc, Le Rouge), prose ésotérique, livres à compte d’auteur. J’aime le papier imprimé — à l’instar de Jean-Paul, dans son livre extraordinaire, la Vie de Fibel, collectant les papiers trouvés du polygraphe Fibel, fragments lacunaires de livres déjà écrits, utilisés par les paysans pour obscurcir une fenêtre ou confectionner des cornets de café. Littérature fabriquée avec des fragments prélevés directement dans la réalité, déjà littérature. Jean-Paul, notre moderne.

J’ai dû lire, pour écrire — à l’image du copiste que fut Wilfrid. Sa bibliothèque, notamment. J’ai écrit, comme un singe tout fou, mes chapitres au dos des pages des livres de Wilfrid ; les imprimeurs n’y ont pas pris garde, publiant le tout. Je suis friand, comme lecteur, de toute une littérature trouvée, ordinaire, vernaculaire : traités de jardinage, manuels de pêche, d’astronomie, leçons de choses, dictionnaires illustrés, récits de voyage, livres pour enfants mais aussi biographies d’hommes plus ou moins célèbres (magnats du pétrole, marchands d’armes, créateurs d’hôtels, missionnaires protestants, promoteurs de spectacles forains), romans populaires (Leroux, Leblanc, Le Rouge), prose ésotérique, livres à compte d’auteur. J’aime le papier imprimé — à l’instar de Jean-Paul, dans son livre extraordinaire, la Vie de Fibel, collectant les papiers trouvés du polygraphe Fibel, fragments lacunaires de livres déjà écrits, utilisés par les paysans pour obscurcir une fenêtre ou confectionner des cornets de café. Littérature fabriquée avec des fragments prélevés directement dans la réalité, déjà littérature. Jean-Paul, notre moderne.