LE FILM ET SON HYPOTHÈSE

HYPOTHÈSE POÉTIQUE. En 1919, l’écrivain Jules Romains propose une théorie de la vision paroptique (ou extra-rétinienne) selon laquelle le tégument renferme des cellules optiques qui permettent de voir avec la peau. Il s’est livré pour confirmer ses conjectures à des expériences qui rappellent les séances magnétiques. Le sujet est muni d’un bandeau opaque et doit déchiffrer les titres des journaux, des papiers de couleur, des cartes à jouer. Son disciple, le philosophe René Maublanc, poursuivit ses travaux en compagnie de Leila Holterhoff, musicienne américaine aveugle, et des poètes du Grand Jeu (René Daumal, Roger Gilbert-Lecomte, Roger Vailland). On peut lire le récit de leurs séances paroptiques comme un traité de cinéma mental ou psychique. En 1920, l’ingénieur russe Léon Thérémine invente l’instrument du même nom qui produit des sons électroniques par le jeu des mains de l’interprète sans contact direct avec l’appareil. Vision paroptique et thérémine offrent deux modes de dématérialisation — l’une, extra-rétinienne, présuppose une sensorialité excentrique ou métapsychique ; la seconde est basée sur les ondes électromagnétiques et le registre de l’invisible. Soit, à titre d’allégorie, les deux pôles d’un cinéma imaginaire affranchi de son socle traditionnel.

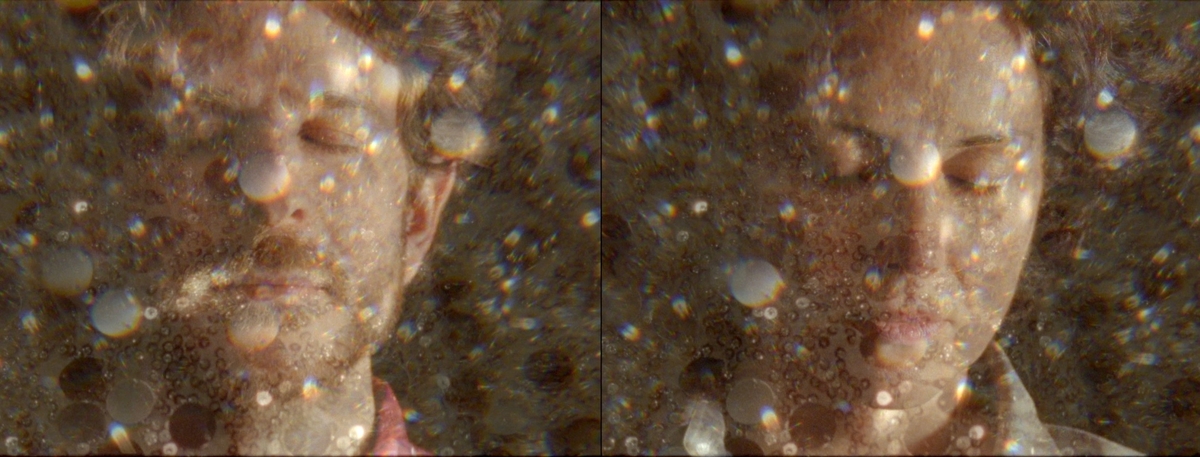

EN PUISSANCE. Tel est le point de départ du film-installation, Fragments pour un film imaginaire, présenté à la Filmoteca de Catalunya de Barcelone dans l’exposition Cinema paper du 28 septembre 2023 au 28 janvier 2024. Fidèle à l’imagerie prodigieuse des scènes de magnétisme (modèles aux yeux bandés, objets mystérieux, poses de somnambule), j’ai reconstitué dans le décor d’un atelier les séances paroptiques décrites par Jules Romains et les concerts de thérémine, en m’inspirant notamment des photographies tirées des archives de René Maublanc. Au-delà de l’imagerie représentée, j’ai souhaité, pour parfaire l’hypothèse du cinéma imaginaire, préserver le caractère potentiel du film lui-même. Je tenais à conserver le caractère ouvert, en suspens, du matériau, tourné en 16 mm, en l’exposant comme une série de rushes, sur double écran, avec ses reprises, ses voiles de lumière, ses sautes, ses intermittences, ses raccords abrupts. Les plans sont montés dans leur longueur. Le film est laissé à l’état inchoatif, fort de ses possibles, ménageant des intervalles, des espacements, des passages musicalisés ou bruités alternant avec des plages de silence, comme un tissu lacunaire, déchiré. L’ordre des chapitres peut sembler aléatoire ou arbitraire, permettant au spectateur d’effectuer son propre montage. À la manière d’un lancer de dés, accusé par la projection en boucle, l’installation offre l’un des modes d’existence possibles du film, lui-même susceptible de nouveaux calculs. Le film est en puissance.

DE LA MAGIE. S’ils enthousiasmèrent les poètes du Grand Jeu, les travaux de Jules Romains ne connurent pas de grande postérité. On en trouve des échos tardifs chez une écrivaine, spécialiste du surréalisme, Yvonne Duplessis, qui mena des recherches sur la perception dermo-optique dans les années 1970. Son hypothèse n’est pas basée sur la présence de cellules optiques dans le tégument, contrairement à Romains, mais sur la capacité de notre peau à sentir le rayonnement thermique des couleurs. Elle se livra à de nombreuses expériences en isolant ses modèles derrière un rideau noir, leurs mains passant au travers d’un tissu opaque pour éprouver par les seules radiations les couleurs d’un jeu de cartes. D’où la présence dans le film du thème de la couleur à travers le disque de Newton, le dépli des nuanciers, les illustrations tirées des livres de Chevreul, les papiers colorés. J’ai eu la chance de tourner à Montreuil dans l’atelier de son petit-fils, Olivier Peyroux, où se trouvent encore le bureau d’Yvonne Duplessis, ses archives, ses machines. Quelle ne fut pas ma surprise de retrouver le coffret construit par Jules Romains pour ses expériences (il apparaît sur les images de René Daumal ou de Roger Vailland), et de pouvoir l’utiliser dans le film. Je suis très sensible à l’aura magique des objets, doués de patine, chargés de mémoire et d’épaisseur temporelle, quasi reliques. Il en est ainsi des éditions originales des livres de Jean Epstein, Paul Nougé ou Abel Gance qui apparaissent à l’écran sur une table de travail. Le film est parsemé de citations discrètes. Le choix des interprètes pour les séances paroptiques participe de ce jeu d’échos. Ce sont des artistes ou des cinéastes, liés à la scène expérimentale, qui ont accepté de se prêter à l’aventure en formant un cénacle amical. Leurs œuvres ou préoccupations personnelles traversent le film en filigrane : Noah Teichner et le double écran de son film Navigators, Isabelle Cornaro et les cristaux colorés de ses installations, les programmations expérimentales de Stefano Miraglia et de Boris Monneau. Si la vision paroptique relève de l’expérience individuelle, au même titre que le kinétoscope d’Edison, elle est partagée ici au sein d’une communauté ou d’un club, comme elle le fut pour les poètes du Grand Jeu. Citations également des films de Germaine Dulac, Marie Menken ou Mary Ellen Bute par la présence de glaces et de reflets, l’usage du prisme et du kaléidoscope, le scintillement des images.

POUR UN CINÉMA ÉLÉMENTAIRE. En conservant la longueur des plans et les voiles de lumière, en juxtaposant les plans de façon rhapsodique comme une série de saynètes, le film hésite entre la promesse du film à venir et la mélancolie de la ruine. Que voyons-nous : les rushes d’un film susceptible de prendre forme ou les pièces détachées d’une œuvre inachevée, lacunaire ? Chaque plan du film semble clos sur lui-même, à la manière d’un plan premier, divisible par un ou par lui-même. J’ai toujours été attiré par les formes élémentaires. Goût pour les abécédaires, les imagiers, les illustrations des dictionnaires ou des encyclopédies. Cette passion a pris un curieux tour avec l’usage du double écran qui renvoie à la vision binoculaire, au couplage des deux projecteurs qui fut longtemps la norme dans les cabines de cinéma pour passer d’une bobine à l’autre, mais aussi à la méthode comparative en histoire de l’art, en l’occurence ici entre vision paroptique et thérémine. Mais le double écran a surtout le mérite de libérer le montage. L’œil du spectateur établit les liens, les relations, choisit où poser son regard. L’axe temporel, qui gouverne la logique du montage classique, tendu vers des points de résolution dramatique ou formelle, est brisé au profit d’une dissémination qui altère le sens des durées. Difficile d’imposer des longueurs lorsque le regard est libre de circuler. Cet effet combinatoire est accentué par la bande sonore qui alterne des grésillements, un Nocturne de Chopin au piano et au thérémine et une composition inédite de François Salès, Lost in Theremine. Capter le spectateur, comme on recherche une station sur un transistor.

Paris, septembre 2023